Di Giancarlo Gonizzi

“Basta la parola” affermava un noto e mai dimenticato slogan lanciato da Carosello negli anni Sessanta. A dire lo stretto legame che unisce, nella cultura degli uomini, lessico con oggetto descritto.

Ma vi è un caso – quello del maiale – in cui una parola non basta. E cento non sono sufficienti. Esiste infatti una ricchezza linguistica straordinaria legata al “porcello e alle sue prelibatezze”, così multiforme e variegata da divenire oggetto di una circostanziata, curiosa e saporosa pubblicazione – “Parole a fette” – di Giovanni Ballarini, storico ed antropologo dell’alimentazione, docente presso l’Università di Parma, frutto di anni di ricerche e studi.

L’abbondanza di termini linguistici legata al maiale, riscontrabile attraverso uno studio comparato in buona parte dalle lingue indoeuropee, va connessa con l’epoca remota in cui l’uomo riuscì ad addomesticare quell’animale selvatico che fino a quel momento aveva cacciato. Infatti il maiale ed il cinghiale, dal punto di vista genetico, sono consanguinei.

E questa apparente contraddizione, che permane ancor oggi nelle valutazioni degli uomini, porterà alla contrapposizione dei termini sus (suino) inizialmente impiegato per indicare l’animale selvatico e pork (porco) l’animale domestico, macellato e mangiato, ma non cacciato.

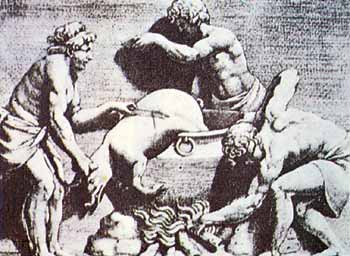

Il termine sus, poi, è imparentato al verbo greco “thyein”, che significa sacrificare. Infatti l’uccisione dell’animale, nella mentalità dell’epoca, richiedeva un rito, tramandato già nei versi omerici dell’Odissea, che attraverso l’offerta e l’invocazione, permettesse di riparare l’offesa alla vita e di passare senza conseguenze nefaste o malefici ad una realtà nuova e diversa, quella della carne da mangiare, che, necessariamente, doveva cambiare denominazione, divenendo di maiale. E il maiale, animale sacro a Maia, proprio a questa divinità pare ispirare il suo nome, che letteralmente significa “animale vivente”.

Ed è significativo che l’atto propiziatorio sia indispensabile per l’animale adulto, ma non per i giovani, con speranze di vita ancora incerte, non a caso denominati porchetti – da cui la gastronomica porchetta – o porcellini. Grazie a loro i riti religiosi sacrificali e i riti alimentari si salderanno strettamente, tanto che specifiche cerimonie saranno a lungo caratterizzate dalla presenza di giovani suini.

Porcellini s’immolavano nel corso dei riti di iniziazione al culto di Venere; maialini venivano sacrificati nelle cerimonie di stipula dei trattati di pace per suggellarne i patti; un maialino, infine, veniva offerto durante il rito nuziale degli antichi re e dei personaggi etruschi d’alto rango, quando gli sposi novelli stavano per stringere il patto matrimoniale.

In effetti mangiare il maiale sacrificato era un modo per comunicare con la divinità, per attirarne l’attenzione e suscitarne la benevolenza. Lo stesso lardo pare abbia assunto tale denominazione perché utilizzato largamente dai romani per bruciarlo in onore dei Lari domestici.

Inoltre il maiale, soprattutto se di mantello scuro, o nero, come quello caratteristico un tempo del territorio parmense, era ritenuto in rapporto con le potenze sotterranee, non solo perché grufolatore e mangiatore di tuberi, ma in quanto abile cercatore di tartufi, ritenuti il frutto misterioso della caduta del fulmine.

Il maiale era dunque la creatura capace di riportare alla luce quello che era stato nascosto dalle potenze superiori e per questo il suo legame con l’ambito religioso, consolidatosi nei secoli, permane tuttora, soprattutto se di mantello scuro, in alcuni riti Wodoo dell’America Latina.

E non è un caso che sempre il maiale, in ambito cristiano – che pure lo ha accettato in termini alimentari, diversamente da Ebrei e Musulmani – sia stato scelto quale simbolo della sessualità sfrenata e delle potenze demoniache. Curiosamente il porcello, usato per rappresentare le tentazioni diaboliche vinte dall’eremita Antonio nel deserto, per un equivoco interpretativo sarebbe divenuto il protetto del Santo, capace, secondo il comune senso popolare, di vegliare per estensione, su tutti gli animali domestici.

Ma altri nomi si affacciano e si affollano nel documentato saggio di Ballarini. È il caso del porco che vive solitario, perché selvatico, definito dai latini “porcus singularis” da cui il francese sanglier e l’italiano cinghiale.

E ancora dalla femmina del maiale, madre di una cucciolata, indicata come troia, forse per una antica referenza gastronomica. Pare infatti fosse particolarmente apprezzato nella cucina latina il porcus troianus, un maiale farcito con volatili, selvaggina e carni diverse, fatto arrosto. Una volta in tavola se ne faceva uscire, non di rado in maniera spettacolare, il prezioso contenuto, così come era avvenuto quando dal cavallo di Troia erano usciti i guerrieri Achei. In modo analogo era detta troia la femmina gravida, che al suo interno ospitava maialini.

Il termine si sarebbe nel tempo applicato con accezioni negative a quelle donne ritenute particolarmente attive dal punto di vista sessuale. Quanto al maiale, il verro, anche per le sue modalità d’accoppiamento, era considerato un simbolo di virilità, tanto che alcuni dialetti sarebbero giunti a definirlo semplicemente “maschio”. La femmina, invece, era simbolo di fertilità, intimamente legata alla luna per la sua periodica capacità di variare di dimensioni e di alternare con quella i propri ritmi riproduttivi, ma pure i propri destini.

“Alla luna crescente s’ammazza il porco” prescriveva, infatti Vincenzo Tanara nella sua Economia del Cittadino in Villa del 1658, parlando delle incombenze del mese di dicembre.

Porco che, non appena immolato, trasformava il suo nome, divenendo al nimel, l’animale per eccellenza, destinato a sfamare le famiglie con carni e salumi sapientemente acconciati per conservarsi in maniera scaglionata nel tempo: da alcuni giorni a mesi fino ad uno o due anni per prosciutti, pancette e tagli pregiati.

Tutte cose destinate, pure, a dettare centinaia di parole per identificare in questa o in quella regione questo o quell’insaccato o taglio particolare. Così che – e il testo(1) di Ballarini bene lo documenta – non basta più la parola, che in una ridda di sinonimi e di equivalenze pare “fatta a fette”, giusto per restare nel tema, ma centinaia ne occorrono per descrivere questa straordinaria “Italia dei salumi” e raccontare sempre storie nuove con i loro mille perché.

Perché del suino, come dicevano i nostri vecchi, non si butta nulla. Parola di maiale.

1. Giovanni Ballarini, Parole a fette. Nomi e soprannomi dei salumi italiani. Colorno (PR), TLC Editrice, 2001, 175 pp.